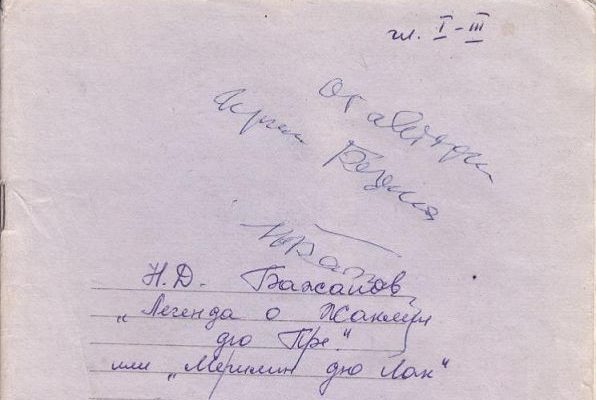

Роман

От автора

То, о чем мне предстоит рассказать, неохотно укладывается в рамки традиционных форм и жанров.

Это не повесть, не очерк, и не новелла, не этюд и даже не придуманный недавно «лирический репортаж». И конечно же – не «документальная проза». У истоков своего замысла автор не располагал еще другими документами помимо трех до странности единодушных рецензий об одном концерте и двух плохих журнальных фотографий.

Главным же первоисточником остались для автора запасы его собственной памяти и живые свидетельства немногочисленных очевидцев.

Вся же канва внешних событий за чертой этого круга порой лежит в сфере авторских догадок, а чаще является чистейшей импровизацией.

В связи с этим автор счел уместным изменить почти все имена и, прежде всего имя той, кого один из московских критиков назвал Жанной д’Арк, играющей на виолончели. Для подобного решения у автора, как выяснится вскоре, были достаточные основания.

Итак, не назвать ли нам наше повествование легендой? Пожалуй!

Почти во всякой легенде присутствует элемент загадки, недосказанности. В наш век, когда мы стремимся постичь и измерить точный смысл явлений внешнего и внутреннего мира, само слово «легенда» звучит архаично, быть может, даже предосудительно. Однако в зыбкой сфере наших мечтаний и восприятий, связанных с искусствами, особенно- с музыкой, время от времени легенды все же возникают.

В нашей истории, как почти в каждой легенде, правда тесно переплетена с вымыслом, а радость с печалью. Подавляющее большинство тех, у кого хватит терпения ее прочитать, почтут это страшное повествование чистейшей выдумкой от первой до последней строчки. Лишь те, кому выпало счастье побывать вместе со мной в зале Чайковского в тот памятный зимний вечер, без труда догадаются, о ком здесь идет речь и не осудят меня, поняв, что в безудержных авторских импровизациях все от музыки, которая им не чужда.

«Из того, – писал Голсуорси, – что на самом деле было из того, что есть, как оно есть, из всего, что знаешь, и из всего, чего знать не можешь, создаешь силою вымысла на изображение, а нечто совсем новое, более истинное. И ты даешь этому жизнь…». Да будет так!

ИНТРОДУКЦИЯ

Смотрю вослед моей душе,

Как в сумерки на убыль света.

Отсутствую и брезжу где-то,-

То ли еще, то ли уже…

Б. А.

Она медленно подняла ресницы. С той поры, как началось это и ее увезли на север, она редко покидала высокое нескладное кресло, прозванное «ковчегом», где в давние дни, отчаянно раскинув руки, вечно валялась ее старая кукла. Читала она без особой охоты, иногда перелистывала одну и ту же любимую книгу о Моцарте «Возвышенное и земное». Порой с неторопливым любопытством разглядывала просторную комнату с низким потолком, замкнувшую внешний мир, наверное, до конца ее дней. Иногда просто дремала. А ночью в своей спаленке под крышей лежала часами, широко раскрыв глаза в темноту, припав горячей щекой на сложенные ладонями руки. По ночам ее обычно слегка лихорадило.

Бег времени, казалось, утратил для нее всякий смысл. Она иногда не знала, прошел ли час, или десять минут.

И вот вновь она как бы забылась ненадолго. Заснеженный сад за частым переплетом окошка приметно померк и заголубел. Мерилин осторожно повела глазами. В комнате вновь чистым и тихим пламенем, без копоти и нагара горели свечи. Яркий свет теперь утомлял ее. Слева от окна против зеркала темнела кудрявая, еще не убранная елка. Справа в углу за фортепиано с нарочитой медлительностью важно постукивал маятник часов в деревянном футляре.

Стоило Мерилин протянуть руку, она без труда могла бы достать свою виолончель, прислоненную к спинке кресла. Но рука не поднималась. Верная спутница, навеки отторгнутая из ее жизни, она так и осталась там, на покинутом солнечном берегу, куда Мерилин больше не вернуться.

Случалось, она подолгу с пристальным любопытством разглядывала творение Антонио Страдивари, словно не узнавая: не отчужденно, но как бы впервые. А между тем, знала наперечет каждое пятнышко, каждый штрих реставратора, каждый луч, каждый завиток, еле видимый под слоем прозрачного золотистого лака. Во сне, случалось, слышала ее живой теплый голос, но взять смычок и коснуться струн ей мешала непонятная робость.

Стояла зима. За окнами в стороне от шумных магистралей дремал захолустный городок, какие все реже попадаются на карте. Тут Мерилин в свое время появилась на свет, а теперь видела его как бы издали. Душа, преданная бездействию и навязчивой дремоте, часто и среди дня вела неторопливый диалог с собственной памятью.

Но стоило ей смежить ресницы, как начиналось совсем другое: что-то непрестанно роилось, мелькало в темноте, словно искры за окошком ночного поезда.

Девочкой она любила глядеть в воду лесной речки, стремительно несущейся между папоротников и камней, – глядеть, покуда не закружится голова. Теперь день за днем в метеорном потоке света и теней она начала улавливать повторяющиеся черты. И вот, что странно: жизнь эта была словно не своя, а чужая. Та протекала мимолетно под счастливой, но коварной звездой.

Тут же все складывалось по иному. И звезда ей светила незнакомая. Она, наблюдая за ней долгими бессонными ночами, загадывала: что же случится дальше? И голос обманщицы-памяти был так вкрадчив, что под конец Мерилин не на шутку поверила ее нашептываниям.

А однажды случилось вот что: перед отходом ко сну на ее ночном столике объявилась давнишняя пропажа- старый, потрепанный томик Китса. Мерилин подружилась с ним, едва выучившись читать, полюбила сперва за многоцветные прерафаэлитского письма акварели, позднее – за музыку певучих строф, а потом уже- за тайный голос сердца. Лет десять назад книжка в синем сафьяне словно в воду канула. И вдруг- находка.

Что-то загадав, раскрыла с конца книгу наугад. Прочитав, тотчас же выключила свет. Где – то за полночь вдруг проснулась. Привстав, перевела дыхание, чтобы унять расходившееся сердце. И тут поняла: это луна, впервые за долгие, хмурые ночи без спроса заглянула в узорное окно ее спаленки, бросив пятнистый коврик поверх одеяла. А ладонь так и осталась лежать на раскрытой странице.

Мерилин шевельнула пальцами: жива ли? И мысленно повторила строки, прочитанные в давние дни:

Одно воспоминанье о руке,

Так устремленной к пылкому познанью.

Когда она остынет навсегда,

Тебя всю жизнь раскаяньем пронзит

И не воскреснет трепет быстрой крови,

В любви погибшей…

Вот она – смотри:

Протянута к тебе.

Часть первая

Глава №1.

ОПЕКУН

Вздуй как заклятье этой строкой

Золу из погасшего камина…

Дай до людей мне сердце донести,

Как ты заносишь семена в долину…

Пришла зима, зато весна в пути.

П.Б. Шелли.

Семья, в которой появилась на свет Мерилин дю Лак, как ей рассказали позднее, к разряду благополучных не принадлежала. К моменту ее появления, строго говоря, и семьи то никакой не было. Тетушка Барбара, человек одинокий, кем-то или чем-то запуганная, к практической жизни жизни оказалась вовсе неприспособленной. А жизнь на ее беду в первую послевоенную зиму никаких скидок на неопытность никому не давала.

Между тем, «наследство», доставшееся Барбаре от ее свояченицы в день похорон последней, звонким криком заявляло о своих правах. Под бременем навалившихся напастей тетушка вовсе пала духом. Но тут события приняли совсем непредвиденный оборот.

Подобное случалось только на страницах викторианских романов.

Однажды на пороге словно из-под земли вырос плечистый незнакомец в потрепанной байковой армейской шинели. Снег таял на его неприкрытых ничем волосах. Глаза сумрачно и пронзительно глядели из -под косматых темных бровей. Без малейших околичностей он объявил себя дальним родственником покойной. Барбара так и до конца своих дней не поняла, кем он доводился новорожденной: двоюродным дядей или троюродным дедушкой. При первой встрече, а частично и при последующих, он внушал тетушке непобедимый страх. Начитавшись смолоду французских романов из многотомной серии «Парижские тайны», Барбара про себя окрестила пришельца Рокамболем.

Мерилин, напротив, весело уставилась на родича своими несмышлеными голубыми глазами. Он долго молча разглядывал крохотное спеленутое созданьице и вдруг спросил:

– Как назвали?

– Мерилин Джейн.

– Стало быть Линн! – безапелляционно решил незнакомец.

«Что за вздор! С какой стати? При чем тут «Линн»? – про себя возмутилась тетушка, но вслух перечить не осмелилась.

Протянув руку, гость осторожно покачал девочку с боку на бок. Затянувшийся осмотр малышке пришелся явно не по вкусу. Густо покраснев, она наморщила носик и набрала побольше воздуха, чтобы зареветь. но вместо этого показала назойливому родичу язык.

«Рокамболю» это явно не понравилось. Поспешно откланявшись, он пообещал вскоре вернуться. Ход событий принял необратимый характер.

На другой день Барбара подписала несколько непонятных для нее документов. Словоохотливая соседка посоветовала ей обратиться в полицию, но вместо этого, в тот же вечер ей суждено было предстать сперва перед мэром города, а затем перед окружным судьей. Оба были любезны до чрезвычайности. Те тушка только запомнила, что у мэра на шее висела массивная, похожая на золотую, цепь, а у судьи поверх собственных жестких черных волос сидел боком завитой парик из белой козьей шерсти.

А наутро все было кончено. Волею мэра и судьи он (имярек) был провозглашен единственным опекуном девочки вплоть до ее совершеннолетия. И, прежде, чем Барбара успела собраться с мыслями, опекун представил ей дожидавшуюся в прихожей миловидную, темноволосую молодую женщину с румянцем на обе щеки, добавив при этом, что Грета-Мари будет для крошки кормилицей и нянькой, и тому подобное. Остальное мисс Барбару пусть не заботит. В практических делах она может положиться на Грету, как на саму себя и даже более того. На поверку так оно и оказалось. Барбара без труда догадалась, что Грета-Мари иностранка. К девочке она привязалась самозабвенно с первых минут и, видимо, на всю жизнь. С Барбарой Грета поладила без труда. В ее характере оказались именно те черты, которых недоставало тетушке. По натуре кормилица была словоохотлива и вскоре проболталась про опекуна, как видимо, в пределах преподанных ей инструкций.

В свое время он был человеком состоятельным. (Правда 1946 год «своим временем» трудно было назвать.) Смолоду он был моряком. Лет пять прожил в Канаде. Потом вернулся на родину, женился, воевал в Северной Африке на море и на суше, получил ранение под Аль-Альмейном.

А дома, между тем, подстерегала беда. Его жена и пятилетняя дочка остались под развалинами Ковентри. На том, до поры, поток информации иссяк.

Из месяца в месяц в один и тот же день приходил по почте перевод на очень скромную сумму. Однако в те дни она что-то да значила, правда только тощая вареная треска и жидкая овсянка уже были для них королевскими блюдами.

В дом тетушки Барбары опекун наведывался лишь изредка, ссылаясь на дела. Никто, кроме Греты, не подозревал о том, что опекун живет тут же по соседству, внимательно наблюдая за происходящим.

В низкую угловую комнату старого дома он перевез из военной гостиницы свое нехитрое имущество несколько чемоданов книг, и самое главное, маленький рояль «Яnom Kimpall», чудом уцелевший на даче у старого приятеля. В день переезда он долго стоял подле окошка в густеющих сумерках, так и не дождавшись света( уже третий день был отключен ток). Сутулясь, он разглядывал свои сильные, натруженные, узловатые руки. Видимо только на них он был вправе полагаться, но не на грошовую армейскую пенсию и не на папку потемневших процентных бумаг, выброшенных в мусорную корзину. Присущее ему чувство юмора обрело в эти дни явно горьковатый привкус. Таков был удел каждого, кто задался целью выжить, уцелеть любой ценой. Выжить – легко сказать!… К тому же теперь этого было, пожалуй, уже мало…

Позади лежал еще не остывший ад. Он сам не знал, благодаря какому чуду уцелел тогда сам и сберег рассудок. Не помня себя, он словно «Проклятый охотник» бродил ночами среди развалин древнего города.

Днем на него озирались с опаской. Он что -то невнятно бормотал, будто бы строки из «Старого морехода». Наверное, он затвердил их смолоду, а теперь набегая, без связи и порядка, они жгли его душу, не давая сна и покоя.

…Брожу как ночь из края в край

И словом жгу сердца.

И среди тысяч узнаю,

Кто должен исповедь мою

Прослушать до конца…

Он выжил и сохранил разум. Но как же теперь? Как же теперь, когда две газетных строчки о смерти когда-то близкого человека навели его на давно потерянный след? Как же теперь, когда жизнь, готовая оборваться, вдруг обернулась для него неожиданной стороной?.. Он сам не знал, к добру это, или к новой беде, но отступить не мог. Однажды, когда девочка, но в меру рано, на десятом месяце, выучилась топать ножками и что-то по-своему лопотать, Опекун неожиданно вырос перед ней, словно джинн из бутылки. Озадаченно прикусив пальчик, Линн уставилась снизу вверх на верзилу в забрызганном дождевике. Потом звонко засмеялась и, раскинув ручонки, с разбегу обхватила колени гостя, сама при этом едва устояв на ногах. У Опекуна вдруг странным образом задрожало и задергалось лицо. Сурово сдвинув густые брови, он осторожно присел и крепко прижал к себе ту, что сделалась для него в тысячу крат дороже опостылевшей жизни. Не отдам!

Вот так-то -, «Старый мореход». В ту ночь он уснул только под утро.

…Так путник, чей пустынный путь

Ведет в опасный мрак,

Раз обернется и потом,

Спешит ускорить шаг,

Назад не глядя, чтоб не знать

Далек иль близок враг…

ГЛАВА 2-ая

2. ГРЕТА-МАРИ

И звезды рассказывают.

Все рассказывают звезды.

А. Блок

Опекун знал, кого он привел в дом тетушки Барбары. Семнадцатилетней, вместе с горсткой растерянных женщин и подростков ее вывез из Южного Тироля за день до вторжения «наци» сорвиголова механик гаража. По пути до швейцарской границы на разбитой горной дороге на колонну машин с воем пикировали «мессершмиты», а обезумевшие люди кидались в кюветы. После долгих мытарств механик, выходец из Уэллса, привез Грету в дорсет. Там они поженились. В сорок втором муж ушел в армию. Грета пошла работать на патронный завод. В пору затемнения городов, душ, рассудка и совести человеческих Греете из -за ее ломаного языка доставалось нелегко. Однако она была «крепкий орешек» и выстояла.

В сорок пятом году, за три месяца до окончания войны, муж первый и последний раз приехал на короткую побывку. В части, где служил Опекун, сложилась традиция обмениваться адресами. Автор одной из записок, механик-сержант не успел выскочить из горящего танка. Но адрес вместе с фотографией молодой женщины, уцелел в бумажнике Опекуна. Он нашел Грету, когда схлынул первый шквал собственной беды, разумеется сразу. После долгих поисков и расспросов ее показала Опекуну старуха-соседка через ограду запущенного кладбища.

За неделю до этих событий Грета похоронила ребенка. Сам, едва держась на ногах, он вывел ее из шока. Подумав немного, она согласилась. Ей все равно было куда идти. На том по существу и завершилась предистория. Только увидев девочку, Грета вдруг задрожала всем телом и спрятала лицо в байковое одеяльце. Она поняла, что это на всю ее оставшуюся жизнь: ловить дыхание Линн, чтобы дышать с нею разом.

Грета-Мари была сильна, вынослива физически и духовно. Запугать ее было было мудрено. Пережитое горе одних озлобляет и ожесточает, других просто очерствляет. У иных же открывает неведомые ранее родники тепла и доброты.

Каштановые волосы ее вились крупными завитками. Линн, когда чуть подросла, любила гладить чуть видный золотистый пушок на ее скулах, целовать темно-карие глаза в пушистых ресницах. Глаза были веселые, порой лукаво-лучистые. Но в глубине зрачков постоянно таилась какая-то тень. Голос у Греты был звонкий и певучий. Напевала она за работой, но всегда в полголоса, а часто- еле слышно. Это были странные для слуха то веселые, то грустные тирольские «йодли». Увидев однажды, как девочка ползает по старому кашемировому коврику, Грета впервые прозвала ее Троицын цвет. Линн позднее узнала, что это народное название неприхотливой ползучей травки, расцветающей ранним летом мелкими розовыми цветами.

Линн называла Грету мамми.

У каждого свои причуды: непоседливая по натуре, уложив и укачав малышку, она не забывала невзначай глянуть в окошко. И, если на дворе было звездно ( такое редко случается на этом туманном острове), всякий раз, бросив шаль на волосы, бесшумно выскальзывала за двери. Тетушка Барбара предположила однажды после длительных наблюдений за Гретой, что ,вероятно, она гадает по звездам.

– Так оно , наверное, и есть, – буркнул Мореход, погруженный в старый растрепанный том музыкального журнала. У него были свои наблюдения. Однажды он когда-то процитировал вслух старого поэта коммуниста Джо Уоллена, с которым подружился еще до войны в Канаде, и Грета запомнила эти строчки

…«Куда ты торопишься Грета-Мари?», – спросил Мореход.

«На звезды смотреть. Простою до зари…», – блеснув улыбкой, отозвалась Грета по -немецки и ускользнула, тихонько притворив за собой дверь. Через минуту за окошком послышался ее что-то напевающий голос. Она редко вспоминала покинутый родной дом. Только раз в разговоре с Барбарой обмолвилась, что там, в долине Госсау, остались вдовая сестра с мальчиком и парализованный дед.

По воскресеньям, надев праздничное с тирольской вышивкой платье и темно-синюю с высокой тульей шляпку и захватив пожелтевший молитвенник, шла в часовню. Наряд ее всякий раз вызывал любопытство. – «Такие носят в Уэллсе»,- авторитетно заметил сосед- столяр.

– «Видать она из тех мест».

В часовне Грета по набожной привычке листала потрепанную книжицу. А мысли летали в сферах, далеких от небес: все вокруг дочурки Линн. Когда девочка подросла, Грета, закутав потеплее, брала ее на свои «звездные вечера».

«Воображаю»,- беспокойно бурчал про себя Опекун, – «чего она там ей наболтает». На поверку оказалось, что Грета кое о чем наслышана. В круговороте гомерической чепухи здесь и там мелькали зернышки правды.

Такова, впрочем, и наша жизнь!

При случае, однако, Опекун был не прочь подразнить «звездочетов», цитируя проникновенным голосом того же приятеля Дасо:

-«…На звезды так долго гляди не смотри!

Меня позабудешь ты, Грета-Мари.».

Грета , как правило, в долгу не оставалась. «Что вы, сэр! Разве такое возможно!»,- парировала она. – «Пошли, дочка».

ГЛАВА 3-я.

«ТРОИЦИН СВЕТ».

В полку Опекуна прозвали «везучим». Видимо не зря. В какой-то мере(если не считать самого важного) это качество сохранилось за ним и позднее. Когда долгожданный «Мир» загнал его в угол, он не видел для себя иного пути, как идти в доки. И тут в один из самых черных дней его жизни судьба свела его в переполненном вагоне метро с однополчанином-музыкантом. Он нашел работу капельмейстера в киностудии Рэнка. На первых порах он не смог предложить Опекуну ничего, кроме черной работы в оркестре и грошовых аранжировок. Но затем последовало то, что Опекун называл «цепной реакцией».

Другой однополчанин там же у Рэнка открыл для него заросшую травой тропу к гранкам музыкальной пьесы. А спустя год, третья встреча повлекла за собой важные перемены. Молодой редактор «Музыкального обозрения» предложил бывшему учителю снять задешево пустующий домик в районе Большого Лондона. Это было откровением. Ежедневные заботы на работе все крепче привязывали Опекуна к столице.

Барбара согласилась без колебаний, Грете было все равно – лишь бы с дочкой! А у дочки не спросили, ей едва пошел третий год. Дом с виду был неказист. Красили его только высокие белые трубы над козырьком покосившейся кровли. Но внутри, сверх ожидания, когда обжили, оказалось даже уютно. Наверху- три спальни, по числу дам. А внизу был просторный холл с большим камином, он же- столовая, гостиная и музыкальный салон. Под скрипучей лестницей была низкая дверь, ведущая во святая святых Морехода. Дверь вела в просторную угловую комнату с узорчатым окошком, открывающим вид на садик. На участке росли три дерева: ель, клен и ясень.

Чтобы сохранить видимость скромного благополучия, Опекун все эти месяцы работал как вьючный верблюд. Однако при всех обстоятельствах он ухитрялся выкраивать ежедневно час для воспитания дочери. Случалось, час этот проходил в гробовом молчании. Посапывая нераскуренной трубкой и чуть покачиваясь в качалке, Опекун следил за каждым движением крохотного существа, за которую стал теперь в ответе до конца жизни. Существо, между тем, тихонько мурлыча, возводило дом из цветных кирпичиков, и удивительно светлые завитки ее волос курчавились на затылке. Наскучив постройкой, она одним махом валила ее и смеясь, карабкалась на колени вершителя судьбы.

«Бедняшка будет некрасива!» – вздыхал он про себя, – « и потому во сто крат дороже. А для нее, как знать, именно в этом, пожалуй, защита от грядущих зол и бед»… А как же с душой? Из каких слагаемых состоит она у таких малышей? А что, если уже проснулась и жадно пьет из невидимого сосуда? А он, между тем, стоит в стороне и ждет чего-то…

Исподволь он начал осторожно приучать девочку к фортепьяно. Он играл ей сонаты раннего Гайдна, наблюдая уголком глаза за сменой света и теней на смышленом личике. Линн не мешала ему, как другие ее сверстницы, не барабанила кулачком по клавишам. Она смеялась чему- то своему и, растопырив пальцы, пыталась поймать это что-то, реющее в воздухе над клавиатурой.

В этот вечер Опекун долго не мог уснуть. Что же теперь? Вырастить вундеркинда? Мысль об этом внушала ему ужас и отвращение.

Утром он поехал в город и за пол-дня под дождем обойдя всех знакомых ему букинистов, вернулся домой, довольный уловом, с полным вещевым мешком. Не спеша, со всеми ухватками хитрого уличного восточного торговца, стал выкладывать добычу. Все было тут: сказки братьев Гримм и сказки Шарля Перро, и сказки Ганса Христиана Андерсена. Первый и самый шумный успех выпал на долю» Бременских музыкантов». На крик сбежались тетушка Барб, Грета, раскрасневшаяся от плиты, и щенок-колли, добрый Уле. Линн визжала от восторга, хлопала музыкантам, а Опекун, глядя на дочь, закатил глаза и невесть что лопотал на непонятном языке. Когда переполох улегся, на смену музыкантам появился лукавый, кокетливо наряженный Оле- Лук-Ойе – повелитель снов. «Это ты», – не задумываясь заявила Линн, указав пальчиком на Опекуна. Явно польщенный чародей поклонился и чтобы изменить направление мыслей, вытащил из многоцветной груды книжек пучеглазую, яркозеленую «Царевну-лягушку», в золотой коронке над выпуклыми надбровьями.

– «Покажи», – велела дочка. С минуту она разглядывала картинку восхищенными глазами и решительно тряхнула головой. – «А это я», – решила она.

Опекун рассмеялся и поспешил раскрыть наугад потрепанный том со сказками Шарля Перро. И тут перед ними предстал удивительный и весьма элегантный кот, черный с белой манишкой и пушистым хвостом. Красные сапоги с раструбами и со шпорами и ухарски заломленная шляпа с пером довершали портрет. Но мало того: по воле художника кот, прищурив глаз, с артистическим азартом играл на виолончели.

– «Это он!», – вскрикнула девочка, припав щекой к раскрытой странице. Она успокоилась только тогда, когда кот, хирургически изъятый из страницы, занял достойное место под стеклом возле фортепьяно.

Когда Мерилин исполнилось четыре года, Опекун впервые повез дочку с Гретой-Мари к морю. После долгих поисков Опекун нашел малообжитой уголок Корншейского побережья. Там было все, о чем только можно было мечтать: широкая двухмильная подкова белого песка,местами прорванная зазубринами красновато-бурых скал, вересковая пустошь, в лощине захиревший рыбачий поселок. На пригорке важно поблескивало зеркальное стекло белого маяка. В жесткой траве у верхней кромки прилива россыпью цвели пахучие розовые гвоздики. С утра до вечера светило солнце, неумолчно гудела дымно-голубая морская даль, в воздухе реяли сонмы белых птиц. В голосе моря звучал распев низкой басовой струны, губы горели от солнечных брызг, а сердце на первых порах стучало , как колотушка. Чуть поодаль от берега приютилась покосившаяся полинявшая под солнцем синяя кабина на две клетушки. Грета окрестила ее «Унеси ветер». Именно это жилище Мореход нанял по договору сроком на две недели. Не было большей радости, как бегать взапуски с Гретой босиком по влажному песку. Был с ними, разумеется, и Уле, добрый щенок овчарки колли, весь белый с кофейными пятнами и черным ухом, свисающим на глаз. Опекун купил его случайно у капитана норвежского траулера. Добродушие и кротость его не поддавались описанию. За свой недолгий век он стал для хозяйки неистощимым источником скоротечных радостей и неутешных слез.

Однажды ранним утром, покинув Опекуна с его записными книжками в густой тени, отбрасываемой вытянутым на берег продырявленным баркасом, они побрели втроем куда глаза глядят. Слева по ходу забелела ограда деревенского кладбища, сложенная из грубых камней .Услыхав стук, они зашли через пролом в стене. В глубокой кремнистой яме, гремя заступом, орудовал кривоногий человечек, почерневший от солнца и ветра. Вежливо поздоровавшись, Линн спросила: «А что это будет?» Разогнув спину, человек внимательно посмотрел на синий свитер Линны с нашитыми якорями и на взбитые ветром светлые волосы. По укоренившейся армейской привычке он вскинул два пальца к запыленному берету. «С вашего позволения, мисс, здесь будет у нас колодец, только без дна». Тем временем глаза Линн скользнули по вьющейся колючей травке, украшенной мелкими розовыми цветами. Один завиток, скользя по камням, повис на краю ямы. «А это что?», – осторожно спросила девочка. «Это?… А троицин цвет, дочка!», – гораздо ласковее отозвался землекоп. Грета, вдруг изменившись в лице, взяла Линн за руку. «Пойдем отсюда!», – в пол-голоса проговорила она.

Вечером, не зажигая огня, слушали Опекуна о дальних краях, о кораблекрушениях и неразгаданных морских тайнах. Далеко в море мерцали яркие огни.

Это блаженство продолжалось целых восемь дней. А на девятое утро все кончилось. Погода резко изменилась. От пушечных ударов прибоя пронизываемый порывами ветра домик заходил ходуном. Даль заволокло свинцовым туманом. Полил дождь. И новоселы бежали с первой попутной машиной.

У Опекуна в его годы, как и смолоду, хватало тайных забот. Вечно в трудах и в частых многочасовых отлучках он был неспокоен за Линн. Временами ему казалось, что он уже пропустил какую-то важную минуту, что Линн от него ускользает. Он нимало не сомневался ни в Грете, ни в тетушке Барб. Но были факторы, не поддающиеся прямому контролю. В доме, когда бы он не приходил, звучала радиола, позднее на смену ей пришел телевизор. Слишком рано Линн выучилась управлять этими благами, которых, мы сами еще хорошенько не знаем, то ли благословлять, то ли проклинать… Книжки, которые он подарил дочке, когда она еще не умела читать, Линн все же умудрялась «читать», по-своему. Что ни день девочка озадачивала его. Когда он играл ей, она слушала с жадностью. Когда же музыка переставала звучать, она долго еще оставалась где-то далеко в ней и он с трудом мог достучаться до ее души.

Как он заметил, лавры пресловутого кота-виртуоза все еще не давали ей покоя. Попытки Морехода убедить дочку, что кот этот сущий лодырь и чистейшей воды шарлатан, были мало успешны. Слушая, она звонко хохотала, а потом, подойдя к «портрету», нежно гладила любимца растопыренной ладошкой.

Однажды Опекун разыскал где-то увечную скрипку и научил свою принцессу что -то наигрывать смычком, зажав инструмент между коленями. Но это было не то, что нужно. Когда во время неловкого пассажа скрипка вырвалась из ее рук и запрыгала по ковру, девочка горько расплакалась.

Как-то вечером, вернувшись позднее обычного, он услышал музыку. Это была « Песня Сольвейг» Грига, аранжированная для вилоончели со струнным ансамблем. С первых же тактов он узнал смычок Пабло Казаласа. Сняв плащ в прихожей, он остановилс я в проеме двери. В комнате потрескивали угольки от камина.На коврике, обхватив руками колени, сидела Линн и пристально глядела на светящееся зеленоватое окошко радиолы. Верный Уле, разумеется, тут же, рядом с хозяйкой, заломив ухо и склонив набок голову – весь во внимании. Тут вошедший разглядел тетушку Барб в тени у подножия лестницы. Увидав устремленный на нее взгляд Опекуна, она приложила палец к губам. Он понял, что наступило время для ответственных решений.

К дню рождения дочки он подарил ей настоящую пузатую, пахнущую свежим лаком виолончель – четвертушку. Всеобщему ликованию не было границ.

Жмурясь от удовольствия, Опекун слушал, как гудит смычок в руках Мерилин, словно майский жук, залетевший в порожний кувшин для цветов.

(продолжение следует)